おすすめ穴場スポット!茨城県史跡めぐり『平将門の胴塚』をご紹介!

2023/05/27

この記事を書いている人 - WRITER -

ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。

また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。

そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。

モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!

筆者がオススメする、史穴場的史跡スポットをご紹介したいと思います!

今回は、歴史の教科書で習う「平将門(たいらのまさかど)」にまつわる史跡です。

平将門は「中央政府に反乱を起こして討伐された武士」として有名ですが、その胴体が埋葬されているのが、茨城県坂東市にある「将門の胴塚」です。

普通にドライブしていると、気づかず素通りしてしまうくらい規模は大きくありません。

ですが、近くには「一言主神社」という地元で有名な神社もありますし、戦国時代にタイムスリップしたかのようなスポット「逆井城」も坂東市にはあります。

ドライブコースにもオススメと思いますので、こちらでは「平将門ってどんなことをした人だったのか?」、「平将門の胴塚ってどんな雰囲気?」という内容でご紹介したいと思います。

目次

おすすめ!茨城の穴場スポット

はじめに、「将門の胴塚」という穴場スポットに立ち寄るメリットを紹介したいと思います!

・なんといっても混雑・渋滞なし!

・車が停めやすい

・マニアックな穴場を知ることができる

・歴史上有名な「平将門」を深く知ることができる

・実は近くにさらにマニアックな将門関連の史跡もある

・近くの「一言主神社」に参拝できる。『逆井城』も訪ねれば1日コースの出来上がり!

・東京の「将門の首塚」にも行きたくなる

戦国時代にタイムスリップしたかのよう!坂東市の『逆井城』はこちらでご紹介しています!

ただ、穴場とは、興味がなければ「つまらない(人気のない)スポット」にもなりうります、、笑

穴場が「楽しめる場所」であるには「事前に情報を入れておく」ことがポイントかと思います。

ということで、以下から簡単に「平将門」を紹介したいと思います。

平将門ってどんなことをした?

では早速、とても簡単に平将門を紹介したいと思います。

平将門は、939年(平安時代)常陸国(茨城県)をはじめとする関東8国を奪い、朝廷に反乱を起こした武士です。

自ら「新皇」を称して新しい朝廷を作ろうとしますが、討伐軍の平貞盛と藤原秀郷に敗れ戦死してしまいます。

この反乱を「平将門の乱」と言います。

将門は日本三大怨霊としても有名で、現代にまで影響を与えています。

以上です。

ちょっと簡単過ぎましたでしょうか、、笑。

これだと情報が少ない気がしますので、もう少し詳しくご紹介したいと思います。

平将門をもう少し詳しくご紹介 !

と言うことでご紹介していきます!(諸説ある部分は全て書き出しておりませんのであしからず)

平将門は903年に誕生。初めは京都の朝廷で働きますが出世が望めず、930年ころ下総国(千葉県佐倉市)に帰ります。

将門が戻ると、父の遺領(下総国佐倉や豊田・猿島)を巡る叔父らとの領地争いや、親族間での女性問題で紛争が勃発します。将門は叔父の国香・良正らとの戦に勝利し、その後叔父良兼も破って名声を高めます。

するとそんな将門の元に、腐敗する国司らに虐げられる役人たちが頼って来るようになります。

※国司とは中央(朝廷)から派遣された国の行政官幹部。役職が「守」、「介」、「掾」、「目」と序列がある。「守」は京におり、実質「介」がトップ。また郡司はその下の郡を治める役人

放って置けない性分の将門は、常陸国国司源護(みなもとのまもる)と領地紛争する荘園領主の平真樹(たいらのまさき)や、国司興世王(おきよおう)・藤原経基から略奪を受ける郡司武蔵武芝(むさしのたけしば)を助けて戦に加担したり仲裁役を買ったりします。しかしその度に訴状が朝廷に出されてしまい将門はたびたび弁解を迫られます。

朝廷からはいずれも将門の無罪の主張が認められたことから、関東での名声がさらに高まっていきます。

939年、今度は脱税と横領を繰り返す藤原玄明(はるあき)が頼ってきます。

将門はそんな玄明も匿います。

さらに玄明の追討を取り消すよう常陸国(茨城県)国司に求めると戦が勃発。

将門は国司の藤原維幾(これちか)を破って追放し、国府を占領します!(平将門の乱)

国司らに苦しめられていた役人や重税に苦しむ民衆は大いに喜び、将門はたちまち英雄となりました。

側近になっていた興世王のすすめもあって、勢いに乗じて関東8国を攻め落とします。将門は桓武天皇の5世である自らを「新皇」と称し新しい朝廷を開くため、岩井(坂東市)に政庁を置きます。

これを知った朝廷は仰天。追討軍を派遣した上、さらに追討官符を発し賞金首としました。

そこで平国香の子貞盛が藤原秀郷と連合軍を結成し将門の討伐に向かいます。

将門が兵たちを自国に帰し手薄にしていたところを、貞盛らに狙われ敗走。

940年2月14日、将門は兵が集まらない中、少数の手勢で幸島郡北山(茨城県猿島郡)を背に陣を張ります。そこに攻めてきた貞盛・秀郷連合軍と戦が始まります。将門は奮戦するも、多勢に無勢、額に矢を受け討死してしまいました。享年38歳。

これが平将門と将門の乱です。

いかがでしょうか。単に将門の私利私欲で中央政府に反乱を起こしたわけではなく、地元の役人や困った人々に頼られ助けていった経緯が伺えますね。

「将門の首塚」と「将門の胴塚」2つある?

さて、討伐された将門の首は京都に届けられて、七条河原に晒されました。

その首は、何ヶ月も目が見開いて口は歯ぎしりした形相だったと言われます。さらに「身体をつけて戦をせん!身体はどこだ?」と毎夜叫んでいました。

そしてある夜、首は胴体を求め白光を放ち、東に飛び去ったと言われます。

しかしやがて首は力尽きて落下。

落ちた場所は武蔵国柴崎村(東京都千代田区大手町)。現在の「将門の首塚」が祀られている場所です。

将門の首塚(出典:Wikipedia)

首は結局「胴体」に辿り着くことはできませんでした。

そもそも首が目指した「胴体」はどこにあったのでしょうか?

「胴体」は現在の茨城県坂東市に埋葬されたと言われています。そう、今回紹介する「将門の胴塚」です。

「将門の首塚」と「将門の胴塚」両方あるわけですね!

ちなみに大手町にある「将門の首塚」の祟りを紹介します。

「将門の首塚」は、古より荒らすと祟りがあると怖れられきました。近年では、1923年に大蔵省の仮庁舎を建てようとした際に、工事関係者や政府関係者十数名が亡くなり中止となっており、またGHQによる区画整備の際も怪我人が続出しブルドーザーが横転して死亡者も出たため中止になりました。

そして高層ビルが立ち並ぶ大手町にあって、首塚はそのまま保存されており現在でも人々から畏怖と崇敬を集めています。

なんだか怖い話になってしまいましたね?

では、次では「将門の胴塚」の雰囲気を写真を交えながらご紹介したいと思います!

「将門の胴塚」(茨城県坂東市)の雰囲気をご紹介

平将門は、困った役人や民衆を救おうとした正義感ある人物だったことや、頼られると断れないタイプ(筆者の所感)という人物像、ところが志半ばで戦死したことなどを知っていると、穴場的な将門の胴塚を訪れるのも少し楽しみが湧くのではないでしょうか?

では、「将門の胴塚」を紹介していきたいと思います。

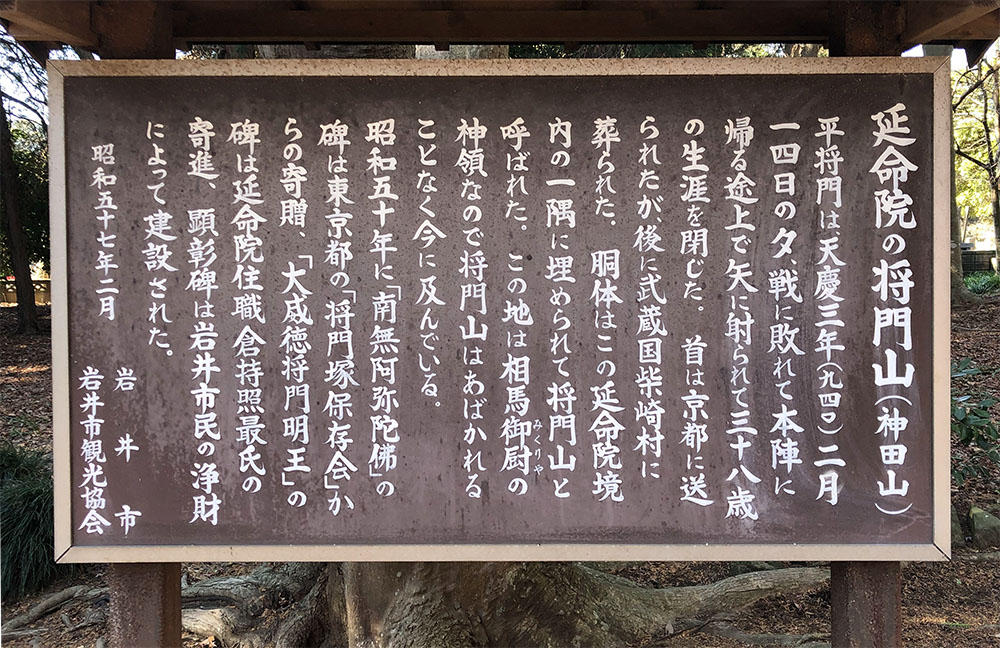

場所は、茨城県坂東市の神田山『延命院』の境内です。

下の写真の「延命院の将門山(神田山)」に記載されていますが、将門の胴体が埋葬されたこの地は、その後神領(伊勢神宮所有の荘園)になったため誰にも暴かれることなく今に伝わっている、と言うことです。

境内には将門山毘沙門天と不動堂があり、不動堂の裏手に将門の胴塚(神田山、将門山と呼ぶ)があります。

胴塚の後ろには大きなかやの木があり、将門を守っているかのようです。

胴塚の右手には昭和50年に千代田区の「将門の首塚」から移された石塔婆が建っています。あの首塚です。献花やお供物をあげることができますので、将門を偲びながらお参りしましょう。

「穴場的な史跡」にも華が?

実は筆者は以前に何度か訪れています。

その時も参拝者を見かけたことがなく、ひっそりとした佇まいでした。

そして最近また行ってきたのですが、なんと「のぼり」が立っていました!

詳しい方に聞くと「以前より訪問者が増えた」とのことで華やかになったようです。

とはいえ混雑するほどではなく、ゆっくりまったり訪れることができる穴場スポットです。

お花などもお供えできますので持参すると将門公もお喜びになるのではないでしょうか?

最後にー将門由縁のスポットも添えてー

将門の人物を知って、ゆかりある地を巡るのは、映画などの聖地巡礼に似ていますね。

歴史は一見とっつきにくく思いますが、調べると現代に通じていて温故知新を感じたりなど、メリットがたくさんあります。

今回は筆者が訪れた「将門の胴塚」を紹介しましたが、近隣には「一言主神社」があったり「逆井城」があったりします。是非セットで訪ねてみてはいかがでしょう。

最後に、「将門の胴塚」の近隣にある「将門ゆかりの史跡」をご紹介します。

國王神社

将門が戦死した地。将門の三女如蔵尼がお告げを受けて彫ったという「将門像」が御神体になっている。1000年以上の歴史。御朱印やお守りもある

島広山石井営所跡

将門の本拠地。重臣たちの館や郎党の住居があり、また数千騎の兵や馬を休ませる宿舎や兵糧庫などもあった。まさに関東制圧の拠点だった場所

石井の井戸塚

石井営所の一部。将門が根拠地を探し求め歩くうち喉を乾かした。そこに老翁が現れ大地を砕き水を湧き出させ一行を救うと消え去った。将門は縁起を感じこの地に城郭を築いたという由来がある

平将門公本據豊田館跡

父良将の本拠地。将門と叔父らの領地争いの地でもある。将門は本拠地を935年石井に移した

平将門公之像

まずは銅像から拝んで「ひっそり史跡巡り」を始めても良いかも

西念寺

将門の兵たちが怖がって士気を下げたという「泣き鐘」がある

富士見の馬場

将門が強かったのは馬の産地を有し調教に力を入れたから。ここがその牧場と調教した場所

九重の桜

朱雀天皇の即位に際して、将門の罪が許される。その時に御所から株分けされて持ち帰った桜

将門の知識があるときっと全部が魅力的な穴場スポットになりますよ。

茨城県にある激熱パワースポット!「御岩神社」をご存知ですか?「ひっそり系史跡」ではありませんが、比較的空いていてドライブにおすすめです。

埼玉県にある「喜多院」を紹介しています。「ひっそり系史跡」ではありませんが、南光坊天海の歴史と共に紹介します。

この記事を書いている人 - WRITER -

ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。

また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。

そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。

モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!