『逆井城』の歴史を知ろう!ー関東戦国時代と北条氏に翻弄されたお城とは?ー

2023/09/09

この記事を書いている人 - WRITER -

ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。

また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。

そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。

モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!

前記事では、戦国時代の城跡『逆井城(さかさいじょう)』の魅力をご紹介しましたが、本記事では、『逆井城』の「歴史」をご紹介します。

「城跡に行ってもすぐ飽きちゃうかも?」という方にもおすすめです!

事前に歴史を知ってから訪れると、風景にストーリーが生まれるのできっと感動するはずです!

「歴史は苦手だっ!」という方にも、なるべく分かりやすく説明し対と思います。

是非「歴史」を知ってから「逆井城」を訪ねてみてください!

この記事が皆様の旅の一助になれたら嬉しく思います。

目次

ざっくり!『逆井城』の歴史とは?ー

まずは、逆井城跡公園の案内板などに記載されている「城跡の概要」から紹介します。

【概要】

享徳年間(1452-1455年)、逆井常宗が下総国猿島郡(現在の茨城県坂東市逆井)に『逆井城』を築城

1536年、逆井常宗の孫・常繁の代に北条氏(大将:大道寺盛昌)に攻められ落城、逆井氏滅亡

1577年、城主・北条氏繁が、反北条氏勢力を牽制するため大規模な城郭整備を行う

1578年、北条氏繁死去、子の氏舜・氏勝兄弟が継ぐ

1590年、豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅亡。逆井城も廃城

これを理解するには、当時の「関東情勢」を知る必要があります。

タイムスリップして当時の歴史を辿っていきましょう!

築城当時の時代背景とは?ー関東戦国時代のはじまりー

「逆井城」は享徳年間(1452-1455年)〜天正18年(1590年)の約135年間存在した城です。

享徳年間は「室町時代」にあたり、天正年間は「安土桃山時代」にあたります。つまり世にいう「戦国時代」のはじまりに生まれ終わりに廃城したお城ということになります。

まずは生まれた築城当時から始めましょう。

、、と、いきなりですが関東で大事件が起こります。

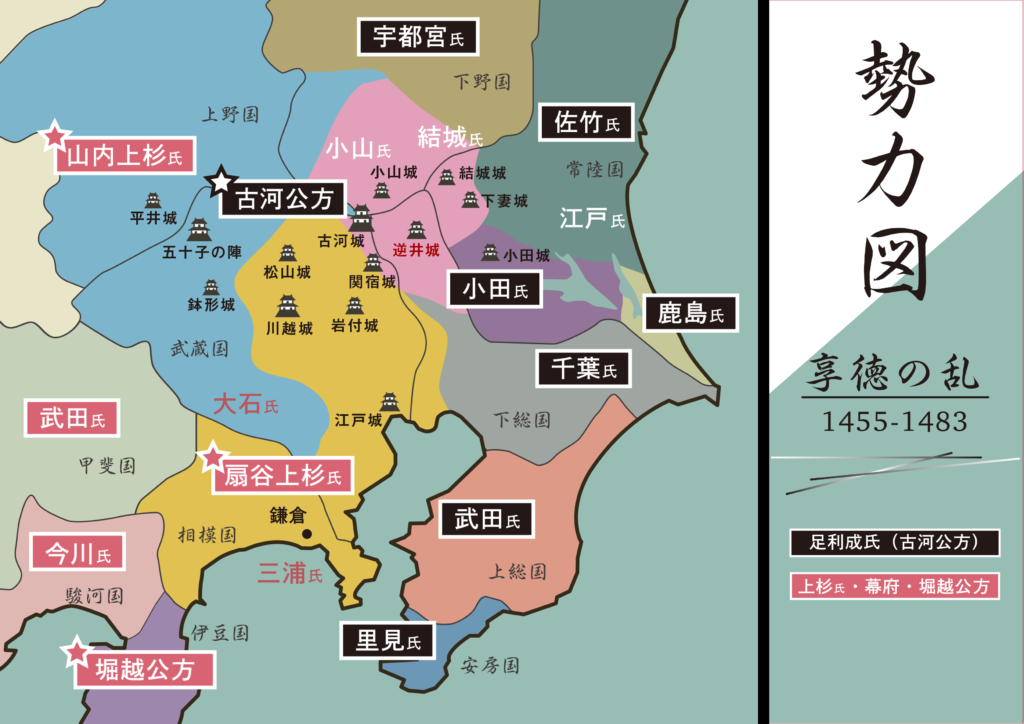

『享徳の乱』(1455-1483年)です。

これは、鎌倉公方のトップ「足利成氏(あしかがしげうじ)」が部下の関東管領の「上杉憲忠」を暗殺してしまう事件ですが、これがきっかけとなってその後約30年間、関東が戦争状態に陥ってしまいます。

歴史家の間では、戦国時代の始まりは「応仁の乱」ではなく「享徳の乱」と言われるほど、歴史的な転換を迎えた事件でした。

関東の諸勢力は「鎌倉公方=足利成氏」方と「関東管領=山内上杉氏&扇谷(おうぎがやつ)上杉氏」方に分かれ争い、そこに室町幕府も介入したことでさらに混沌とした勢力争いが繰り広げられます。

『享徳の乱』の頃の勢力図

【補足】「鎌倉公方」と「関東管領」とは?

「鎌倉公方」=室町幕府は全国全てを統治・管理できないため、関東の統治府として鎌倉の地に「鎌倉府」を置きました。その長官は室町幕府将軍家血筋の「足利氏が代々世襲」。足利成氏は5代目に当たります。

「関東管領」=鎌倉府長官の補佐役で、「鎌倉公方」ナンバー2です。こちらも幕府に仕える上杉家が代々世襲。ちなみに山内上杉氏と扇谷上杉氏は同族で一時対立する時期もありますが戦国時代通して概ね味方同士です。

戦国時代の幕開けと同時期に築城された「逆井城」。『享徳の乱』による戦乱の幕開け、その防衛拠点として築城されたのでしょうか。戦国時代のために生まれ、その終焉とともに廃城となる。運命的なものを感じますね。

『逆井城』が築城された理由とは?

さて、逆井城の築城について、実際「いつ頃?、何のために作られたのか?」という部分を深掘りしたいと思います。

結論としては、『享徳の乱』において足利成氏が対上杉氏への防衛戦として築城を命じたと考えられます。

成氏は当初、鎌倉から始まって連戦連勝で北関東(常陸国や下野国)まで遠征していきます(1455年)。しかしその隙に「鎌倉」が今川氏によって占拠されてしまいます!戻れなくなった成氏は新たに「古河城」を本拠地としました(以降「古河公方」と呼ばれる)。

ちなみに今川氏は占拠した鎌倉をその後放棄し自国(駿河国)に戻っています。空席の鎌倉公方に室町幕府は身内(足利政知)を派遣しますが、なぜか手前の伊豆国堀越で留まってそこを拠点としてしまいます。その後足利政知は「堀越公方」と呼ばれました。

話は戻ります。

なぜ成氏は「古河の地」を選んだのかというと、利根川や渡瀬川が天然の要害となり敵の上杉氏の侵攻を阻む地形だったこと、小山氏や結城氏、梁田氏、佐々木氏、野田氏など周囲に味方する勢力が多かったことなどが挙げられます。

さらに、守るための城を増やそうと付近に「関宿城」や「菖蒲城」などを築城し、「古河城」も修復整備を行っています。

筆者は、まさにこのタイミングで「逆井城」も築城されたのではと推測します。実際築城したのは成田成氏の味方の「小山氏」で小山常宗(改名し逆井常宗)が行いました。

「逆井城」の地は、北側に幅1km・長さ50mという飯沼があり敵を牽制するには最適な天然の要害でした。「逆井常宗」がそのまま城主となっています。

こんなイメージを持って実際訪れてみると、「なるほど、ここで古河公方(成田成氏)の味方の逆井常宗が北側の飯沼を天然の要害として利用し城を建てたんだな。」と体感できるかも知れません。残念なのは現在飯沼は当時の原型をとどめていない点ですが、、。まあそこも妄想しましょう。

さて、次はいよいよ本格的な戦国時代を迎え、北条氏が大勢力となっていきます。その時、古河公方や関東管領上杉氏、そして逆井城はどのように対峙していったのでしょう?以下から紹介したいと思います。

関東戦国時代!北条氏、大大名へ爆進!ー逆井城の運命ー

『享徳の乱』は、1483年に和睦が成立し一時関東に平穏が訪れます。

しかしそれも束の間で以降、本格的な戦国時代に突入していきます!

『享徳の乱』の後、関東で山内上杉氏と扇谷上杉氏の内乱(長享の乱・1487-1505)や、古河公方と山内上杉氏と複数勢力の内乱(永正の乱・1506-1518)が勃発します。これらは周辺諸勢力らも同族で争うはめとなり、関東はまたしても平穏から勢力争いが泥沼と化します!

そんな状況下、伊豆国では「堀越公方」(足利政知の息子茶々丸)を滅亡させた伊勢宗瑞(北条早雲)が現れ、相模国、武蔵国へ勢力を伸ばしていきます。上杉氏や古河公方らとも激突していくことになりますが、徐々に圧倒していき北条氏は約100年、5代をかけて関東一円を支配する戦国時代の大大名へと成長を遂げます(1493-1590)。

北条氏3代目当主「北条氏康」

そのころ中央では全国統一を成し遂げようとした織田信長が明智光秀に倒され(1582年)、またその明智光秀も羽柴秀吉(のちの豊臣秀吉)に倒される事件が起きていました。秀吉はさらに勢力を拡大し全国をほとんど収めるほど大勢力となっていきました。

1590年、豊臣秀吉は対立した北条氏を討伐するため関東へ出兵。関東の勢力図はあっという間に塗り替えられ北条氏は追い詰められます。そして5代で100年間も勢力を拡大した北条氏はついに小田原城で滅亡してしまいます(「小田原征伐」)。

関東は約135年間、終わることのない戦乱が続きましたが、豊臣秀吉によってたった1年で終止符が打たれたのでした。

余談ですが、映画『のぼうの城』はこの時唯一、豊臣方に抵抗し最後まで落城しなかった忍城城主「成田長親」を描いた物語です。

以上が「逆井城」が存在していた約135年間の時代背景となります。

前期は「足利公方や山内上杉氏の戦い」、中期は「同族同士の戦い+北条氏の台頭」、後期は「北条氏の関東支配と滅亡」といったように捉えると分かりやすいかも知れません。

では、これらの時代背景を踏まえ「逆井城の落城」に注目します。

「逆井城の落城」は定説の「1536年」ではない?

「逆井城」の落城についてみてみましょう。

【概要】では「1536年、逆井常宗の孫・常繁の代に北条氏(大将:大道寺盛昌)に攻められ落城、逆井氏滅亡」と記載されています。

実は「1536年」という時期について「年代的な矛盾」が指摘されているので、ここでまた深掘りして考えてみたいと思います。

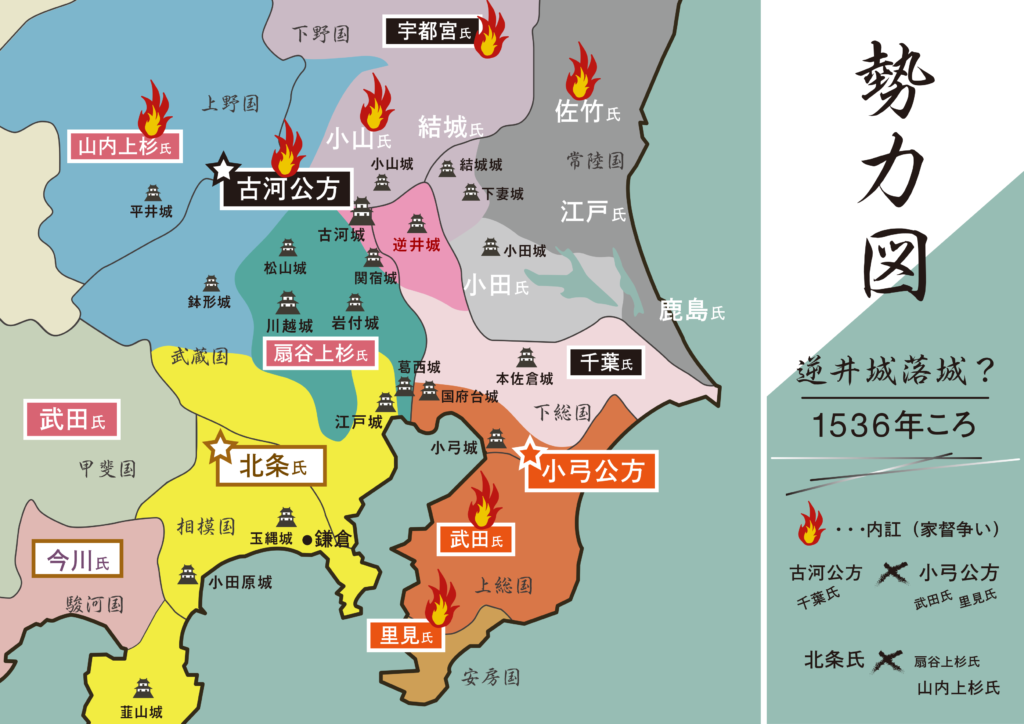

そもそも「1536年」の関東はどんな状況だったのでしょう?

下記の勢力図をご覧ください。

1536年頃の勢力図

勢力関係について

■北条氏

黄色いエリア(伊豆国、相模国〜武蔵国南部(江戸城))を支配→「逆井城」までは距離が離れている

■古河公方

ピンクのエリア(「逆井城」含む「古河城」周辺)を支配

■上杉氏(山内・扇谷(山内従属))

ブルーとグリーンのエリア(武蔵国、上野国)を支配

敵対関係について

■「古河公方」と「小弓公方」が敵対

※「小弓公方」とは、「永正の乱」(古河公方内の対立。足利政氏VS子・高基の争い)の混乱に乗じて、足利義明(高基の弟)が下総国小弓城で独立。小弓公方を自称する新勢力です。

■古河公方の味方

小田氏・千葉氏。小山氏・宇都宮氏は内乱中。北条氏とはまだ対立していない。

■小弓公方の味方

真里谷武田氏(上総国)・里見氏・扇谷上杉氏。北条氏とは敵視の関係。

■北条氏の敵=扇谷上杉氏(・山内上杉氏)、甲斐武田氏、(小弓公方)

という状況です。つまり、

・北条氏の勢力がまだ相模国や江戸城付近までしか及んでいない

・北条氏と古河公方が対立していない

・北条氏の目下の敵は「扇谷上杉氏」で「古河公方」ではなく、また古河公方も目下の敵が「小弓公方」である

以上より、

1536年に北条氏が、古河公方方の「逆井城」を落城させた、とは考えづらい

と考えられます。

結論!「逆井城の落城」は結局戦国時代のいつなのか?

上記を踏まえると「逆井城」が落城するのは、「北条氏と古河公方が敵対関係」にあり「領地を接している」状況です。

そんな時期があるのか調べてみると、実はあるのです。

それが1569-1576年ころ。

当時、北条氏は山内上杉氏の援軍として度々関東に乗り込んでくる上杉謙信(越後上杉氏)に苦しめられていましたが、1569年に同盟が成立し(越相同盟)、心置きなく古河公方に攻め込むことができるようになります。

北条氏は、まず古河公方に味方する「関宿城」や「栗橋城」、「水海城」、「小山城」などを次々に陥落させ外堀を埋めていきます。そしてついに本拠地「古河城」を陥落させました。

つまりこの時期に「逆井城」も北条氏に攻められ陥落したのではないかと考えます。

時代背景を考えると最もしっくりきます。

【結論】逆井城の落城時期

1536年ではなく、1569-1576年ころ!

新しく城主になった北条氏繁は、1577年に反北条氏の佐竹氏や結城氏、宇都宮氏などを牽制すべく城郭の拡張整備を行っています。これも時代背景に合致しています。同時期に攻め落としていた「古河城」や「小山城」なども同様に修復拡張整備しています。

「逆井城跡」には「古城」と言われる逆井常宗が建てた城跡が残っていますが、北条氏繁が拡張整備した城郭跡もしっかりと残っています。詳しくは前記事で紹介していますが、「誰がいつ頃どんな目的で作ったものなのか?」といった時代背景を知ってから訪れることで、風景もよりドラマチックに映るはずです!

ちなみに落城年代を上記とすると、冒頭の【概要】で紹介した「逆井城攻め」を行った武将は「大道寺盛昌」ではなく(1556年に死去している!)、孫の川越城主「大道寺政繁」だったのではないか?と思います。

そんな「逆井城」も前述の「小田原征伐」によって北条氏が滅亡したことで、同時に「廃城」となりました。既に秀吉に恭順していた佐竹氏や結城氏などに向けた防衛拠点として不要の城になったからでしょう。

まとめ

以上が、「逆井城」の歴史的背景です。

それでは、冒頭の【概要】を振り返りたいと思います。

■享徳年間(1452-1455年)、逆井常宗が下総国に『逆井城』を築城

→『享徳の乱』がきっかけで築城された可能性あり(足利成氏の味方「小山常宗(逆井常宗を名乗る)」が対上杉氏への防衛拠点として築城)

→関東が戦国時代に突入!(『享徳の乱』(1455-1483)→『長享の乱』(1487-1505)→『永正の乱』(1506-1518)

→北条氏の台頭と関東への進出

■1536年、逆井常宗の孫・常繁の代に北条氏(大将:大道寺盛昌)に攻められ落城、逆井氏滅亡

→落城の年代に矛盾あり?実際は北条氏が古河公方を本格的に攻める1569-1576年頃に落城か

→北条氏関東進出。上杉氏(山内・扇谷)や小弓公方、古河公方などと戦いながら勢力を伸ばす

■1577年、城主・北条氏繁が、敵対勢力を牽制すべく大規模な城郭整備を行う

→北条氏は敵対する佐竹氏や宇都宮市などを牽制すべく「古河城」や「小山城」なども城郭整備

■1578年、北条氏繁死去、子の氏舜・氏勝兄弟が継ぐ

■1590年、豊臣秀吉の小田原征伐により北条氏が滅亡し逆井城も廃城

歴史の不明点もあって筆者の推測も含みますが、「逆井城」の時代背景はこのような状況です。

一言で言うと、「逆井城」は戦国時代真っ只中に存在した城(1455-1590年)で、戦国時代のために作られて壊された城と言えます。

関東の戦国時代はなかなか複雑ですが、ざっくりとでも「逆井城の歴史」を理解頂けましたら幸いです。今回ご紹介させて頂いた内容が『逆井城』を訪れる際の一助となれましたら嬉しいです。

こちらは今回ご紹介した関東戦国時代における山内上杉氏や北条氏邦らの主要拠点だった「鉢形城」を紹介しています。

こちらも同様に、扇谷上杉氏や北条氏の主要拠点だった「川越城」を紹介しています。

こちらは「逆井城」から程近い場所にある「平将門の胴塚」を紹介。ドライブのルートに盛り込んではいかがでしょう?

この記事を書いている人 - WRITER -

ブログでは、20年間携わった高校生の進路支援の経験をもとに「専門学校の入試・選び方・学費」などを紹介しています。

また自身もデザインの専門学校に通学した経験から「40歳を超えて専門学校に通った経験」をまとめています。

そのほか、「旅行」、「鬼滅の刃」、「生活」、「戦国時代の武将や出来事」などについて紹介しています。

モットーはサザエの殻のように、ゆっくりだけど着実に大きくなれるよう人生を歩むことです!